目次

「はたらく装い」のルーツをまとう

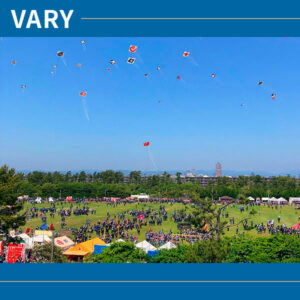

毎年ゴールデンウィークの5月3日から5日にかけて行われる浜松まつり。大凧合戦や御殿屋台の引き回しで知られ、浜松の町が一体となって盛り上がるこの3日間は、地元の誇りと熱気に満ちています。

浜松まつりは、神社仏閣の祭礼とは関係ない都市祭りですが、正装と呼ばれるスタイルがあります。これを着用していないとお祭りに参加できません。

・ワッペンを縫い付けた法被(はっぴ)

・鯉口シャツ

・腹掛け

・帯

・股引(ももひき)

・足袋(たび)

・提灯(ちょうちん)

実はこの法被・腹掛け・股引・足袋といったファッションスタイルは、もともと「仕事着」だったことをご存じでしょうか?

法被のルーツは「町人の仕事着」

法被の起源は江戸時代。火消し・商人・職人たちが、自分たちの「所属」や「職業」を示すために着ていた仕事着です。

動きやすさと機能性を兼ね備えた作りで、背中には屋号や組の紋を大きく染め抜いて、誇りや結束の象徴とされていました。

つまりは、現代のユニフォームや作業着の元祖とも言える存在なのです。

また、これが当時の庶民の「正装」でした。

そのため、浜松まつりで各町ごとに色や柄の異なる法被を着るのも、この流れを汲んだ文化なのではないでしょうか。

正に「働く人の伝統」と「地域の誇り」が融合した装いと言えるでしょう。

いま再び、作業着に誇りを

誇りや結束の象徴として着用されていた法被は、現代で言う「ユニフォーム」に相当していました。

しかし、高度成長期には汚れにくさや作業効率を上げることが重視されていたため、つなぎや上下セパレートの作業着に置き換えられてきました。企業側としても、コストを抑えるためにも大量生産された安価な作業着の方が都合が良かったのです。

一部ブルーやピンクといったカラフルなモノも登場していましたが、やはり「作業着」として捉えていた企業が多かった時代と言えます。

それが、近年になって汚れる仕事が機械に置き換わってきたことや、企業のユニフォームとしての役割を見直す動きから、デザイン性に再度注目が集まっています。

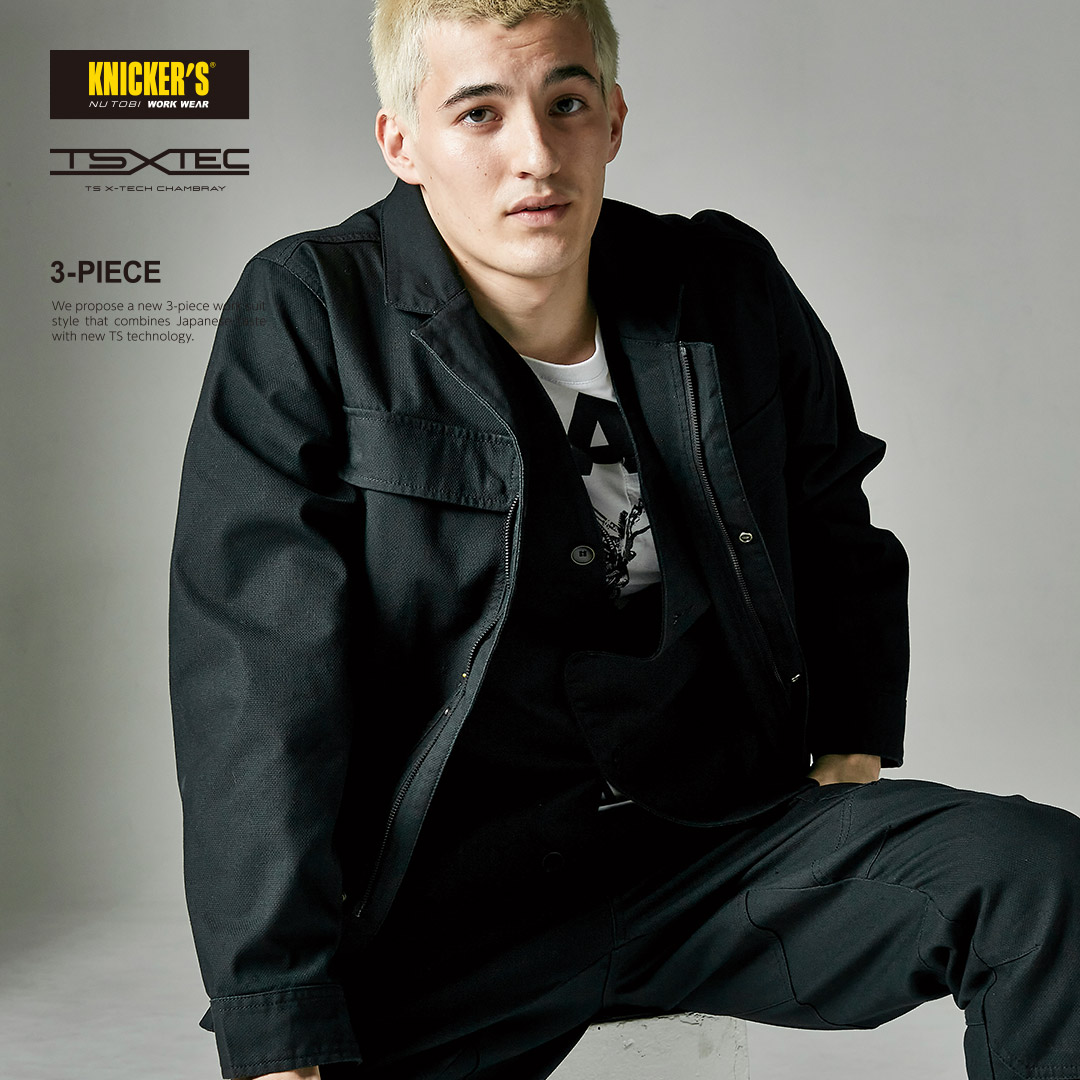

中には和のテイストを取り入れたモデルも登場し、現代の「法被的」ワークウェアと言えるものも。

|

|

| 和を生かす個性派ワークジャケット | オールドテイスト×和テイストのベスト |

|

|

| 和テイストとTSの新たなテクノロジーの融合 | ほんのり和風の杢調カラー |

なお、現在では「染め」から差別化しているところは少ないですが、後加工の技術が進歩し、刺繍やプリントなどの「ネーム加工」で差別化を図れるようになりました。

他社の加工事例を参考に、自社のネーム加工を考えてみるのも良いかもしれません。

浜松まつりの衣装をきっかけに、作業着のルーツや文化に思いを馳せるのも面白いのではないでしょうか?